Hüftprothese

Das Künstliche Hüftgelenk

Die Idee, das Hüftgelenk durch ein Kunstgelenk zur ersetzen, stammt bereits aus dem Jahre 1890. Damals wurde als Material Elfenbein verwendet. Inzwischen hat sich aus dieser Idee eine Standardoperation entwickelt. In Deutschland werden ca. 160.000 Hüftendoprothesen pro Jahr eingesetzt.

Die Hüftprothese ersetzt die menschliche Hüftgelenkspfanne und den Schenkelhals.

Unter dem Begriff der Totalendoprothese unterscheidet man folgende verschiedene Prothesentypen:

· Kappenprothese

· Kurzschaftprothese

· Totalendoprothese

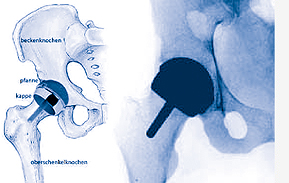

Die Kappenprothese

Bei der Kappenprothese wird neben der menschlichen Hüftgelenkpfanne nur der zerstörte Anteil des Hüftkopfes ersetzt. Hier wird, wie eine Kappe, nur die Oberfläche des Kopfes ersetzt, während der komplette Schenkelhals bestehen bleiben kann (Abb. 01). Diese Methode wird bevorzugt bei jüngeren Patienten eingesetzt, da die Knochenqualität sehr gut sein muss.

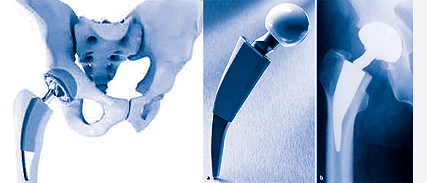

Die Kurzschaftprothese

Bei der Kurzschaftprothese wird ebenfalls die menschliche Hüftpfanne ersetzt, und nur ein kleiner Anteil des Schenkelhalses muss entfernt werden. Der Prothesenschaft wird dann im verbliebenen Schenkelhals und dem obersten Anteil das Oberschenekels verankert (Abb. 02). Für den Erfolg ist eine gute Knochenqualität notwendig. Das Prothesensystem kommt häufig bei jungen Patienten zum Einsatz.

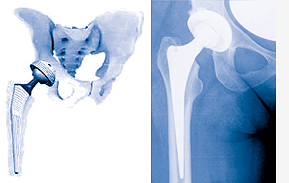

Die Totalendoprothese

Die Totalendoprothese ist die am häufigsten verwendete Hüftprothese (ca. 95%). Es wird ebenfalls die menschliche Hüftpfanne ersetzt. Der Schenkelhals wird entfernt und der künstliche Prothesenschaft in den Oberschenkel eingesetzt (Abb. 02).

Weitere Unterteilungen von Hüftprothesen gibt es aufgrund der Verankerung der Prothese im Knochen. Man unterscheidet zwischen einer zementfreien oder zementierten Verankerung.

Bei der zementfreien Version erfolgt die Verankerung durch Einwachsen der Komponenten in den Knochen. Bei der zementierten Version werden die Komponenten mit Knochenzement im Knochen fixiert. Häufig wird auch eine Kombination beider Verfahren angewendet.

Unsere Spezialisten wählen das für Sie beste Verfahren aus. Vor der Operation wird eine genaue Planung anhand der Röntgenbilder durchgeführt und somit schon eine Vorauswahl für das beste Prothesensystem festgelegt.

Ablauf der Operation

Die Operation wird für Sie völlig schmerzfrei in Teil- oder Vollnarkose durchgeführt. Der Narkosearzt wird mit Ihnen das geeignete Verfahren auswählen. Die Operation dauert zwischen 45 und 120 Minuten.

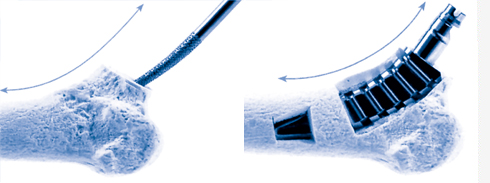

Über einen Hautschnitt wird die Muskulatur zur Seite geschoben und das Hüftgelenk dargestellt. Der zerstörte Hüftkopf wird entfernt. Die Hüftgelenkspfanne wird aufgefräst. Anhand der präoperativen Planung und während der Operation eingesetzten Probeprothesen wird die richtige Größe ausgewählt.

Danach wird der Markraum des Oberschenkelschaftes so präpariert, dass ein Prothesenschaft in diese Höhle passt. Auch hier orientiert sich Ihr Operateur anhand der präoperativen Planung und Probeschäften.

Auf den Schaft wird nun ein Kopf aufgesetzt und mit der Pfanne zusammengefügt. Die Muskeln werden wieder zusammengenäht und die Haut verschlossen. Zwei eingelegte Drainagen leiten überschüssiges Blut ab. Diese werden zwei Tage nach der Operation entfernt.

Was bedeutet die minimalinvasive Technik?

Die minimalinvasive Technik zu Implantation eines künstlichen Hüftgelenkes ist eine neue Spezialtechnik. Ein großer Vorteil dieses Verfahrens liegt im kleinen Hautschnit (7–9 cm) und in der exzellenten Schonung der Hüftmuskulatur. Eine schnelle Erholung und hervorragende muskuläre Stabilität Ihres neunen Hüftgelenkes ist hiermit möglich. Allerdings ist diese Technik nicht für jeden Patient geeignet. Es sind außerdem spezielle Instrumente und eine Spezialausbildung des Operateurs nötig. Über beides verfügen die Operateure des OrthoTeams RheinMain.

Nach der Operation

Nach der Operation erfolgt die zügige krankengymnastische Beübung des Kniegelenk ab dem ersten postoperativen Tag. Eine Vollbelastung ist nach der Operation sofort möglich. Nach einem Krankenhausaufenthalt von 5–8 Tagen erfolgt die Verlegung in die Anschlussheilbehandlung.